Minimnya permintaan domestik membuat barang-barang dari China banyak yang ‘dibuang’ ke luar negeri dengan harga murah. Hal ini diperparah setelah dimulainya perang dagang antara China dan Amerika Serikat, yang terlibat aksi saling pajak atas barang impor satu sama lain. Dampak perang dagang antara kedua negara raksasa tersebut memiliki implikasi ke banyak negara. Ekspor China ke Amerika Serikat turun tajam 13,1 persen senilai 35 miliar dollar AS (Rp 571 triliun) sepanjang tahun 2023 (Revo, 2024). Untuk menghindari kerugian tersebut, China mengalihkan ekspor, termasuk produk tekstil, ke negara-negara yang tidak mengenakan tarif. Misalnya, negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan China. Salah satunya Indonesia, melalui ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Dampak ACFTA membuat ASEAN menjadi tujuan terbesar ekspor China, bahkan melampaui Uni Eropa dan Amerika Serikat (Rifaldo, 2024).

Perjanjian ACFTA memang memberikan keuntungan Indonesia. Namun, apabila dianalisis lebih jauh, perjanjian ini justru dapat mengancam ekonomi negara dan melahirkan ketergantungan tidak setara (asymmetric interdependence) antara China dan Indonesia. Teori ketergantungan tidak setara diperkenalkan oleh Nye dan Keohane (2012). Teori ini menjelaskan mengenai adanya distribusi keuntungan dan kerugian yang sifatnya tidak selalu sama (asimetris) pada hubungan antar negara yang saling bergantung. Terdapat dua konsep penting dalam teori ini: sensitivitas dan kerentanan. Sensitivitas merujuk pada seberapa cepat dan besar dampak dari suatu perubahan di satu negara terhadap negara lainnya. Sementara itu, kerentanannya berkaitan dengan seberapa besar sebuah negara akan merasakan kerugian jika perubahan eksternal terjadi, meskipun negara tersebut sudah berusaha menyesuaikan kebijakan domestiknya.

Melalui ACFTA, manfaat yang didapatkan Indonesia tercermin dari tren pertumbuhan nilai ekspor Indonesia ke China sejak diterapkannya kebijakan ini pada tahun 2005 (saat masih tahap early harvest). Peningkatan nilai ekspor ini terjadi karena tarif yang lebih rendah ketika komoditas ekspor Indonesia masuk ke dalam pasar China. Tarif yang diberlakukan untuk komoditas ekspor asal Indonesia ke China telah dihapus sebesar 94,6% (FTA Center, 2019). Beberapa komoditas yang menjadi langganan ekspor Indonesia ke China antara lain gas bumi, batu bara, minyak kelapa sawit, dan bubur kayu. Realisasi ekspor Indonesia dengan ASEAN juga mengalami tren perkembangan pada perdagangan non-migas. Pada tahun 2011, ekspor Indonesia ke ASEAN tercatat tumbuh sebesar 19,35% (YoY), mencapai USD 32,21 miliar. Pada tahun 2022, Indonesia mencatatkan nilai ekspor non-migas ke ASEAN tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, yakni USD 53,46 miliar. Malaysia, Filipina, dan Singapura menjadi tiga negara tujuan ekspor terbesar Indonesia, yang bersama-sama mencatatkan nilai kumulatif perdagangan sebesar USD 36,2 miliar, atau sekitar 67,7% dari total ekspor Indonesia ke ASEAN (Kemendag, 2023).

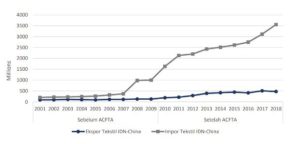

Meskipun ACFTA memberikan akses yang lebih besar bagi Indonesia ke pasar China dengan tarif rendah, hubungan ini juga menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat rentan. Indonesia merupakan negara yang mengimpor lebih banyak produk China, khususnya dalam industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Industri ini menyumbang defisit perdagangan yang cukup tinggi, dengan catatan total defisit sebesar US$ 8,8 miliar pada Januari-September 2024 (Kristianus, 2024). Nilai ekspor industri tekstil Indonesia dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 tidak jauh berbeda dengan nilai impor tekstil Indonesia dari China. Namun, pada tahun 2008 mulai terjadi defisit perdagangan dan terus bertambah seiring dengan pemberlakukan ACFTA, bahkan mencapai 1,25 miliar US$ pada tahun 2010 (Mayasari dkk. 2021). Defisit neraca perdagangan sektor industri secara langsung berimplikasi terhadap industri tekstil dalam negeri.

Gambar 1. Perkembangan Ekspor-Impor Tekstil Indonesia ke pasar China (Juta US$). Sumber: Mayasari dkk. (2021).

Akibatnya, produk-produk impor yang datang dari China ke Indonesia mengancam pelaku industri tekstil dalam negeri. Berdasarkan laporan BBC Indonesia, terdapat beberapa pabrik tekstil yang terpaksa gulung tikar akibat tidak bisa menahan pesatnya impor tekstil dan produk tekstil asal China di Indonesia. Banyak pabrik terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat pabrik yang tertutup paksa (Kamal, & Arni, 2024). Raksasa tekstil Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dan tiga anak usahanya bahkan sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Harga produk tekstil China yang terlampau murah membuat industri dalam negeri sulit bersaing. Kesepakatan ACFTA memperparah faktanya ini. Pasalnya, ACFTA menyebabkan minimnya negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk memberlakukan tarif khusus atas impor dari negara China.

Indonesia dan Ketergantungan Produk Tekstil China

Fakta tersebut mencerminkan ketergantungan Indonesia yang tinggi terhadap produk impor, terutama di sektor tekstil. Dominasi produk murah China di pasar domestik membuat industri tekstil Indonesia tidak dapat bersaing. Nilai produksi China yang mencapai 52,2% dari total produksi tekstil dunia pada 2019 (Revo, 2024), menunjukkan kekuatan China dalam hubungan ini dan menjelaskan kerentanan Indonesia dalam menghadapi persaingan internasional. Hal ini selaras yang dimaksud Nye & Keohane (2012) tentang bagaimana hubungan antarnegara akan menciptakan ketergantungan tidak seimbang seperti pada Teori Asymmetric Interdependence.

Teori ketergantungan tidak setara menyatakan bahwa dalam hubungan antar-negara, ketergantungan atau interdependensi antara negara-negara tidak selalu seimbang. Artinya, satu negara mungkin lebih bergantung pada negara lain daripada sebaliknya, sehingga menciptakan hubungan yang tidak simetris (Binhack & Tichý, 2012). Indonesia di tengah ketidaksiapan industri dalam negeri untuk bersaing, secara ‘terpaksa’ menerima produk impor tekstil murah dari China. Hal ini berimplikasi pada penutupan pabrik tekstil dalam negeri dan hilangnya ribuan pekerjaan. Ketergantungan ini menjadikan Indonesia lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi atau perubahan kebijakan dari China. Sebaliknya, China yang lebih sedikit bergantung pada pasar Indonesia, memiliki posisi lebih kuat dan kurang rentan terhadap dampak negatif yang mungkin timbul dari kebijakan ACFTA, khususnya pada sektor tekstil. Teori ketergantungan tidak setara dalam hal ini secara jelas menggambarkan bagaimana keuntungan dan biaya dalam hubungan China-Indonesia melalui ACFTA, tidak terdistribusi secara seimbang.

Apabila berbicara mengenai sensitivitas dan kerentanannya, sensitivitas Indonesia terhadap perubahan kebijakan China sangat tinggi. Jika China mengubah kebijakan atau menghentikan ekspor produk tekstil, Indonesia akan merasakan dampak yang besar, terutama dalam sektor industri tekstil. Hal ini disebabkan masuknya produk tekstil China membuat rakyat Indonesia sudah ketergantungan dengan barang murah. Sebaliknya, China tidak akan terpengaruh secara signifikan oleh perubahan kebijakan Indonesia, karena mereka memiliki banyak negara tujuan ekspor lain selain Indonesia. Ini menunjukkan adanya kerentanan yang tinggi bagi Indonesia dalam perjanjian ACFTA. Pemerintah Indonesia perlu merefleksikan kembali kebijakan industrinya. Pendekatan ini harus melampaui sekadar proteksi, dengan mendorong daya saing melalui inovasi dan modernisasi teknologi. Tanpa adanya perubahan strategi yang signifikan, ketergantungan ini tidak hanya akan terus melemahkan industri tekstil Indonesia, tetapi juga dapat memperburuk dampak sosial-ekonomi, termasuk meningkatnya pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi negara.

Antara Perjanjian dan Proteksi: Langkah Pemerintah Menjaga Asa Tekstil Lokal

Pemerintah sempat menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 yang melarang penjualan produk pakaian bekas impor (thrift). Sayangnya, penegakan larangan ini sulit dilakukan karena tingginya permintaan di pasar (Siahaan, 2024). Untuk melengkapi penyelesaian masalah kerentanan industri tekstil lokal, pemerintah juga mengeluarkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dan revisinya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang mengatur pengendalian impor. Aturan itu menghapus pertimbangan teknis Kementerian Perindustrian dalam impor barang sehingga memudahkan impor masuk ke pasar dalam negeri, sekaligus merespons banjirnya produk China yang masuk ke Indonesia

.

Kementerian Perindustrian juga melakukan empat upaya untuk memulihkan industri tekstil dalam negeri (Wisnubroto, 2024). Pertama, menciptakan sumber daya manusia (SDM) industri tekstil yang mampu membaca arah desain produk yang kompetitif dan inovatif. Kedua, memastikan ketersediaan bahan baku dan keseimbangan industri hulu-antara-hilir yang berdaya saing. Ketiga, menghidupkan kembali industri permesinan tekstil dalam negeri yang dapat mendorong peningkatan produktivitas. Keempat, memberikan kemudahan akses bagi industri dalam mendapatkan bahan baku produksi TPT.

Wacana kebijakan proteksionis Indonesia sempat mencuat pada Juli 2024 lalu. Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan pengenaan bea masuk hingga 200 persen atas barang impor dari China sebagai langkah untuk melindungi pelaku industri domestik, termasuk sektor industri tekstil. Kebijakan ini diusulkan sebagai respons atas ketidakseimbangan dalam hubungan dagang antara Indonesia dan China yang lebih menguntungkan pihak China. Pemerintah juga berupaya untuk menyelamatkan industri tekstil yang terancam pailit dan bangkrut. Misalnya, Oktober 2024 lalu, pemerintah menyiapkan strategi untuk menyelamatkan PT Sritex dan industri tekstil lainnya yang melibatkan empat kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Yogatama, 2024). Sayangnya, belum banyak tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah mengingat PT Sritex masih berstatus pailit menurut Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang (Nugraheny & Ika, 2024). Meskipun sudah mengajukan banding, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan tersebut dalam putusan nomor perkara 1345 K/PDT.SUS-PAILIT2024 pada hari Rabu, 18 Desember 2024 lalu (Izzuddin, 2024). Untuk itu, sampai artikel ini ditulis, belum ada tindak lanjut dari pemerintah atas hasil putusan MA. Harapannya, meski angka impor di sektor industri tekstil mengalami penurunan, pemerintah tidak tinggal diam dan membiarkan kemampuan industri tekstil domestik runtuh secara perlahan. Perlu ada skema-skema kebijakan domestik yang diharapkan dapat menolong dan memperkuat industri tekstil dalam negeri, sekaligus meminimalisir dampak negatif ACFTA terhadap sektor industri tekstil Indonesia.

Referensi

Adityaswara, M. (2024). RI Makin Ketergantungan Sama China, Ini Kata Bos OJK. Diakses pada 20 Desember melalui https://www.cnbcindonesia.com/

Binhack, P., & Tichý, L. (2012). Asymmetric interdependence in the Czech–Russian energy relations. Energy Policy, 45, 54-63.

FTA Center. (2019). ACFTA. Diakses pada 25 Oktober 2024 melalui https://ftacenter.kemendag.go.id/acfta

Izzuddin, H. (2024). Respons BEI usai Permohonan Kasasi Sritex Ditolak MA, Bagaimana Nasib Perdagangan Saham SRIL?. Diakses pada 20 Desember melalui https://www.tempo.co

Kamal, & Arni, N. (2024, Juli 1). Produk China Membanjiri Indonesia, Puluhan Pabrik Tekstil Tutup dan Badai PHK – ‘Kondisi industri tekstil sudah darurat’. Diakses pada 30 Oktober 2024 melalui https://www.bbc.com

Kemendag. (2019). Sarang Burung Walet RI Makin Digemari di Tiongkok. Kementerian Perdagangan. Diakses pada 30 Oktober 2024 melalui https://www.kemendag.go.id/

Kemendag. (2023). Perdagangan ASEAN-Indonesia Sebelum dan Sesudah ATIGA. Kementerian Perdagangan RI.

Kristianus, A. (2024). Indonesia Alami Defisit Neraca Perdagangan dengan China sebesar US$ 8,8 Miliar. Diakses pada 30 Oktober 2024 melalui https://investor.id/

Mayasari, S, E., Budiono, & Ervani, E. (2021). Analisis Pengaruh Asean-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Kinerja Ekspor Industri Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia. Arena Tekstil, Vol. 36, No. 2, 39-52.

Nugraheny, D. E., & Ika, A. (2024). Menperin: Nasib Sritex Menunggu Hasil Kasasi. Diakses pada 20 Desember melalui https://money.kompas.com

Nye, J. S., & Keohane, R. O. (2012). Power and Interdependence Fourth Edition. Longman.

Revo. (2024). Sritex dan “Malapetaka” Tekstil Dunia: Semua Gara-Gara China. Diakses pada 30 Oktober 2024 melalui https://www.cnbcindonesia.com/

Rifaldo, A. (2024). Menyoal Wacana Bea Masuk 200 Persen Produk Impor China. Diakses pada 18 Desember 2024 melalui https://money.kompas.com

Siahaan, H. M. (2024). Strategi Penyelamatan Industri Tekstil Nasional. Diakses pada 20 Desember melalui https://money.kompas.com

Yogatama, B. K. (2024). Empat Kementerian Diterjunkan untuk Selamatkan Sritex dan Industri Tekstil. Diakses pada 18 Desember 2024 melalui https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/10/28/pemerintah-siapkan-empat-kementerian-untuk-selamatkan-sritex-dan-industri-tekstil

Wisnubroto, K. (2024). Empat Jurus Pemulihan Industri Tekstil Nasional. Diakses pada 20 Desember melalui https://indonesia.go.id

Discussion about this post